Анти-Дюринг...

Фридрих Энгельс

…Белые европейцы – путешественники и миссионеры – не переставали удивляться: ну почему очередное затерянное в глубинах Африки племя, явно никогда не видевшее белых людей, вдруг откуда-то узнает об их грядущем визите?

Рассказывали, например, что, когда выдающийся английский путешественник, компаньон знаменитого Ливингстона, а заодно пионер британского колониализма Генри Мортон Стэнли путешествовал по Центральной Африке, известия о его продвижении бежали впереди самого первопроходца примерно на 1500 км. Быстрее телеграфа разносились по Черному континенту новости о крупнейших политических событиях в Европе, например о сражениях Первой мировой войны. Огромные территории в Африке связывала друг с другом сеть релейной связи, построенной на барабанном бое. От деревни к деревне просто молниеносно по тем временам перелетали сообщения, заключавшие в себе весьма сложную информацию…

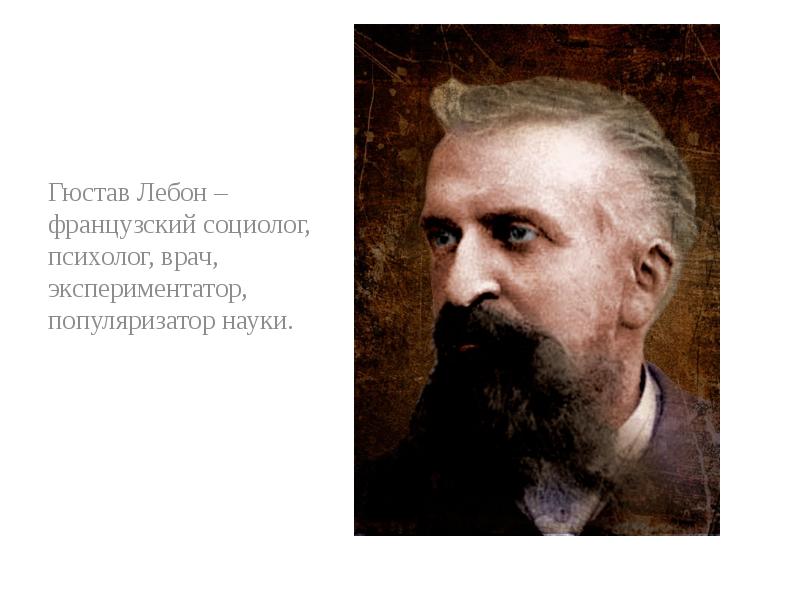

Гюстав Лебон, бескомплексный («превосходство» на расово-генетическом уровне, оно же «бремя» для всех прочих) европейский «белый человек» образца XIX века – остаётся поучительным во многом. Текущие новости просто-таки сыплют подтверждениями верного понимания им психологии народов и масс.

Народов – масс – толп: живых и условно-мыслящих сфинксов, то «отвечающих» на беспрецедентный рост гнёта ростом безропотной («почему? – по кочану!») покорности… То взрывающихся всесметающим гневом от явного пустяка, реального или даже фантома, но «оскоблительного» – !

То с одинаковой лёгкостью совершающих величайшие подлости – и величайшие подвиги.

Но и те утверждения, что буквально выпирают из лебоновских утверждений и рассуждений как опровергнутые историей, не заметить невозможно.

Опровергнутые, кстати, не только после, но и задолго до самого мсье Лебона.

Бодро «подтверждённая» им «традиционная» иерахия рас, где белая наверху, жёлтая – этажом ниже, а чёрная ещё ближе к уровню плинтуса, вполне могла вызвать удивление уже в его время.

А уж в XX-XXI веках два самых крупных и известных народа большой монголоидной расы, конкретно – японский и китайский, показали миру, как они «уступают» «белым». Японский – даже дважды, двумя совершенно разными способами: немирным и послевоенным мирным. И оба раза «белому» миру мало не показалось.

«Набрали чужого, а сами ничего придумать не способны» – ?

Такого ~ мнения держались и держатся многие, до Михаила Делягина включительно. Что ж, об этой «неспособности» – прочно забытое общеизвестное…

Китай: бумага, книги, бумажные деньги, наборное книгопечатание, периодическая пресса (газета «Новости столицы» в VIII веке н.э.!)

Компас, ПОРОХ… Всё это – презадолго до европейцев! Базовые изобретения. (Ещё сейсмограф, в Европе тоже бывший бы нелишним известно где и когда.)

Тогда почему же «жёлтые» «белых» не обогнали ещё тысячелетие-другое назад? Ответ прост.

До чего «жёлтый» Восток не додумался синхронно с такими базовыми изобретениями – это до идеи «всеобъемлющего» прогресса, был такой грех… Грех ли? – а вот это не очевидно; почему – надо ли объяснять? В соседней Индии образ его упреждающе-угрожающе воплощал Джагганатха (Джаггернаут).

Но когда прогрессу альтернативы не осталось нигде – сначала Япония, а затем и Китай, оставаясь традиционными (порой даже чересчур) обществами, быстро не только нагнали «белый» мир, но и доказали способность к обгону. Не только они, но и некоторые из «жёлтых» соседей поменьше. Что называется, сумели сделать лимонад из ультимативно вручённого судьбой лимона.

«Но уж с чёрной-то расой мсье Лебон не ошибся?!» А что, история уже закончена? Это во-вторых.

А во-первых: за кем приоритет в создании «единого информационного пространства» – ? За биллами гейтсами, на радостях объявившими себя цезарями всемирной «новой нормальности» – ? Всё по тому же кочану?

Ан нет, за Чёрной Африкой. В её границах.

Сейчас он и там малоактуален и потому полузабыт. Но вполне может возродиться, если, скажем, в ходе разворачивающихся на наших глазах «деструктивных процессов» «мировая паутина» окажется-таки разорвана ко всем чертям. И даже потребоваться не только африканцам.

В свою очередь, современный «белый» читатель, так же как «жёлтый» распознает в особенностях этой «чёрной» технологии даже элементы программирования (кавычки тут вряд ли уместны).

Олег Макаров

В тот момент, когда мы заканчиваем произносить слово, его больше не существует. Чтобы продлить речь в пространстве и во времени, человечество сначала изобрело буквы, потом, с наступлением машинной и электрической эры, простые коды для букв – точка-тире, ноль-единица. Параллельно развивалась звукозапись. И наконец, быстрые компьютеры дали нам возможность в реальном времени превращать речь в коды и тут же коды в речь. Есть еще варианты?

Есть! Задолго до радиопередатчиков, усилителей мощности и громкоговорителей люди научились передавать на далекое расстояние звуки своего языка. Приблизительно, но вполне понятно. Эти люди жили в Африке. А белые европейцы – путешественники и миссионеры – не переставали удивляться: ну почему очередное затерянное в глубинах Африки племя, явно никогда не видевшее белых людей, вдруг откуда-то узнает об их грядущем визите?

Рассказывали, например, что, когда выдающийся английский путешественник, компаньон знаменитого Ливингстона, а заодно пионер британского колониализма Генри Мортон Стэнли путешествовал по Центральной Африке, известия о его продвижении бежали впереди самого первопроходца примерно на 1500 км. Быстрее телеграфа разносились по Черному континенту новости о крупнейших политических событиях в Европе, например о сражениях Первой мировой войны. Огромные территории в Африке связывала друг с другом сеть релейной связи, построенной на барабанном бое. От деревни к деревне просто молниеносно по тем временам перелетали сообщения, заключавшие в себе весьма сложную информацию.

В дуэте с барабаном

Проще всего было бы предположить, что африканцами была изобретена некая система кодов для тех или иных событий: ну, скажем, три удара с большими промежутками, три с маленькими – пожар; два громких, два тихих – приближается неприятель. И действительно, в сообщениях, которыми веками обменивались африканские барабанщики, такие звучащие «иероглифы» присутствовали. Однако поистине уникальной особенностью этого древнего телеграфа стала способность передавать не символы, а слова и фразы человеческого языка. Как это возможно?

Барабан относится к инструментам с неопределенной высотой, ибо удар палочки по натянутой коже производит шум, то есть хаотичный набор звуков разной частоты. У инструментов, подобных барабану, есть лишь такая характеристика, как относительная высота, то есть преобладание в шуме звуков высокой или низкой частот. В принципе, барабан можно подстраивать, меняя натяжение мембраны, и тогда инструмент будет звучать «в целом» звонче или басовитее. Но в европейской музыкальной традиции никто не додумался делать это в процессе игры. Зато додумались в Западной Африке. Там появился «говорящий барабан».

Как ныне считается, первыми, кто взял в руки эти необычные инструменты, стали гриоты – западноафриканские бродячие сказители и музыканты, трубадуры Черного континента. Культура гриотов развивалась среди народов хауса, йоруба, сонгаи, волоф и других: сегодня эти этносы проживают в таких странах, как Нигерия, Гана, Бенин, Нигер, Того. Искусство гриотов, составлявших особую касту в средневековых обществах Западной Африки, было синтетическим. Оно зачастую включало в себя пение, танец, игру на музыкальных инструментах. Звуки «говорящего барабана» были встроены в представление, становились дополнительным голосом, говорящим со слушателями.

«Говорящий барабан»

Главная особенность «говорящего барабана» – наличие между мембранами шнуров натяжения, позволяющих изменять в процессе игры высоту звучания инструмента.

Поющие языки

Говорить барабан научился благодаря своей особой конструкции. По форме его корпус похож на песочные часы – из-за узкой «талии» посередине. С двух сторон барабан имеет по кожаной мембране, причем мембраны соединены друг с другом шнурами натяжения, которые идут вдоль всего корпуса-резонатора. Музыкант держит барабан под мышкой и, нажимая плечом и локтем на шнуры, изменяет натяжение мембраны. Игра производится с помощью одной изогнутой барабанной палочки, причем звуки, которые в результате получаются, имеют четкую тоновую доминанту: несмотря на шумовые примеси, их легко различать по высоте.

Барабанщик может не только играть на таком барабане несложные мелодии, но и делать нечто вроде «бендов», то есть плавно менять высоту «ноты» в процессе ее звучания. Этот эффект также достигается работой со шнурами натяжения.

Стоит сказать, что нечто похожее на западноафриканский «говорящий барабан» можно найти и в другом конце мира. Южноиндийский барабан идакка также имеет «талию» и шнуровку по бокам, с помощью которой меняется натяжение мембран, в результате чего барабан «поет». Но нигде в штате Керала (именно там распространен этот инструмент) ничего похожего на передачу слов и фраз с помощью ударных инструментов не отмечено.

Возможно, потому, что между языком малаялам, распространенным в Южной Индии, и языками Западной Африки есть принципиальная разница. Многие западноафриканские языки – тональные, то есть (подобно тому, как это происходит, например, в китайском языке) относительная высота звука, с которой произнесен слог, имеет смыслоразличительное значение. Чтобы запомнить слово, надо не просто усвоить последовательность гласных и согласных, но и слышать, а также уметь воспроизводить его тон.

Поэтому речь на западноафриканских языках являет собой последовательность слогов, «пропеваемых» с разной высотой. Ту же песню может повторить «говорящий барабан». Но что это даст? Барабан все равно не воспроизведет ни гласных, ни согласных, а тонов – сколько бы их ни было: два, три или четыре – слишком мало, чтобы указать на уникальное слово. Сочетаний гласных и согласных все равно намного больше.

Все это правильно, если речь идет только об одном слове. Но если взять достаточно продолжительное устоявшееся словосочетание, то его тональную структуру узнать будет легче, особенно если слушатель – носитель языка. И вот барабанщики придумали заменять одно слово целой фразой, в которой искомое слово, разумеется, присутствует. То есть слово «луна», например, будет заменено словосочетанием «луна, которая смотрит на землю».

Нетрудно заметить, что при таком способе передачи информации в ее содержании возникает избыточность, но лишь эта избыточность и дает возможность использовать барабан как средство коммуникации, не прибегая к специальному кодовому языку.

Уходящие секреты

Несмотря на то что барабанный телеграф создавал на обширных территориях Африки «единое информационное пространство», сам внешний вид «говорящих барабанов» и стиль игры на них сильно различался от местности к местности и от этноса к этносу. Да и функции инструмента не сводились к обеспечению дальней связи. Например, у народа эве, проживающего в Того и Гане, существует синтетическое искусство «адзогбе», в котором игра на барабанах встраивается в вокально-танцевальное представление. При этом мастер адзогбе должен не просто уметь «говорить» на барабане, но и вставлять понятные слушателям фразы и изречения в сложные полиритмические конструкции.

Со временем, по мере того как Африка все больше и больше подпадала под власть и влияние европейских держав, искусство общения с помощью барабанов деградировало. Появился телеграф, затем радио, да и сами барабанные разговоры становились для белых все меньшим и меньшим секретом. Английский миссионер Джон Кэррингтон, живший и работавший с конца 1930-х годов в Бельгийском Конго (где, как и в Западной Африке, были знакомы с барабанным телеграфом), не только выучил язык местного народа келе, но и освоил перевод этого двухтонального языка на язык ударов по натянутой коже. Вернувшись в Европу, он в 1949 году подробно описал свой опыт в книге, которая называлась, разумеется, «Говорящие барабаны Африки».

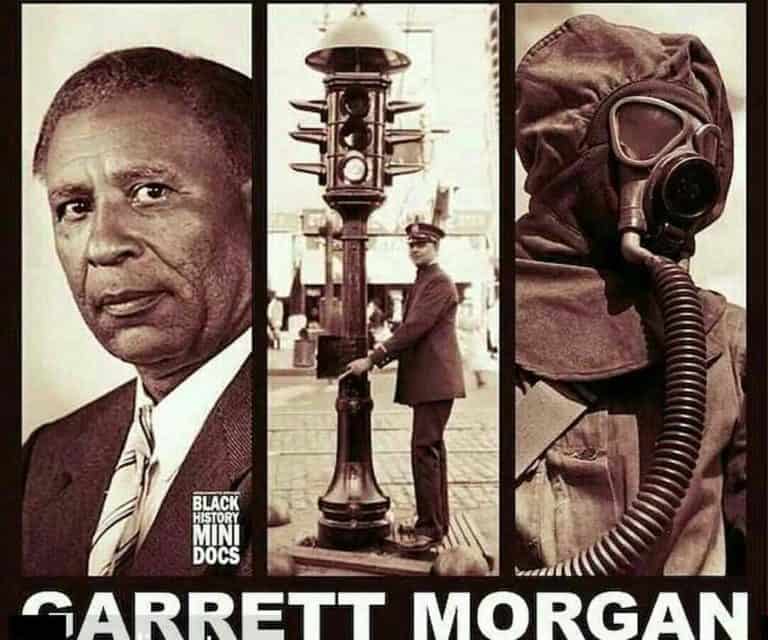

P.S. Все знают о Томасе Эдисоне. А многие ли знают его чернокожего современника-соотечественника Гаррета Моргана, который, кроме много другого, изобрёл два таких «пустяка», как противогаз и автоматический трёхцветный светофор? Прикиньте-ка, сколько жизней он этим спас. (Из них более двадцати – лично.) Казалось бы, имя его должно было бы греметь по всему миру.

Однако престижнейшая премия всё равно Нобелевская, т.е. имени динамита.

Ну, и барабаны, на которых можно не только выколачивать ритм, дали миру Африка, Индия, Кавказ. Для Европы это остаётся («как такое вообще возможно?!») экзотикой по сей день.

Источник: https://www.techinsider.ru

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать

Хвачха - ракетная установка

Хвачха - ракетная система залпового огня. Корея, XVI век.